Es gibt viele Möglichkeiten, den Schutz von Honig- und Wildbienen voranzutreiben. Die große Bedeutung bienenfreundlicher Baumarten, unten denen es eine ganze Reihe von Zukunftsbäumen gibt, wird dabei aber leider oft übersehen. Imker wissen, was sie diesen Bäumen zu verdanken haben und unter Naturschützern ist längst bekannt, dass sie für Wildbienen sogar lebensnotwendig sein können.

Bienenbäume in unserer Projektarbeit

In unserer Projektarbeit nimmt die Förderung bienenfreundlicher Zukunftsbäume einen wichtigen Schwerpunkt ein. Mit verschiedenen Baumparcours, ausgewählten Baumpflanzungen und dem Start einer Petition nutzen wir drei wichtige Handlungsfelder, um BNE mit dem aktiven Schutz von Bienen und Bäumen zu verbinden.

Erkenntnisgewinne

In alarmierender Weise zeigen sich die schädigenden Auswirkungen des Klimawandels auch an den Bäumen in unseren Städten. Die vergangenen Dürrejahre haben eine klares Zeugnis darüber abgelegt, dass viele unter ihnen auf Dauer den extremen Bedingungen nicht mehr gewachsen sind. Betroffen sind auch solche Arten, die besonders insektenfreundlich sind. Kommunen stehen unter großem Handlungsdruck, ihre Konzepte schnell anzupassen, damit die Biodiversität einschließlich dem Schutz der Tierwelt erhalten bleibt.

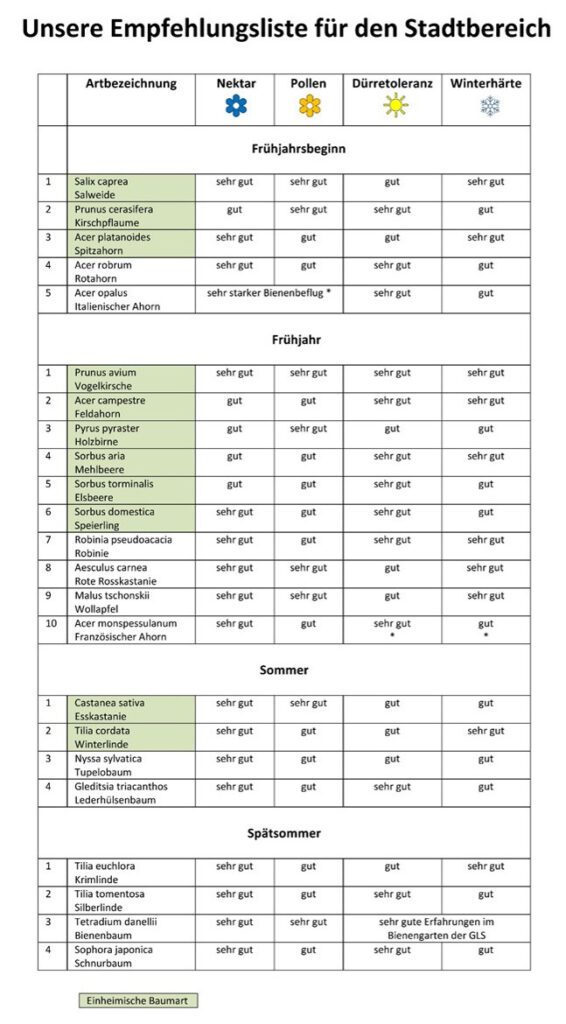

Erste Bewertungsgrundlagen zur Tauglichkeit von Stadtbäumen werden vornehmlich von der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz mit sogenannten „GALK Straßenbaumlisten“ und der „Klimaartenmatrix“ der Technischen Hochschule Dresden angeboten. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen mit zukunftsfähigen Baumarten werden synonym als Klima-oder „Zukunftsbäume“ bezeichnet

Mit der Botschaft „Neue Arten braucht das Land“ verweist das Innovationsprojekt „Stadtgrün 2021+“ darauf, dass die Biodiversität mit einheimischen Bäumen zukünftig nicht mehr erhalten werden kann. Nach Roloff sind gebietsfremde und fremdländische Arten „unverzichtbar“ geworden. Seiner Einschätzung nach gibt es unter ihnen eine beachtliche Zahl mit Lebensraum- oder Nahrungsangeboten für einheimische Tierarten. Belegt wird seine Aussage durch die aktuellen Forschungen der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, „LWG“. Bei der Bestimmung von Insekten hat sich in den Kronenbereichen der Bäume eine sehr hohe Artenvielfalt herausgestellt, die sich in einheimischen und südosteuropäischen Bäumen nicht signifikant voneinander unterscheidet. Unter den Wildbienen ist es den Wissenschaftlern insgesamt gelungen 57 verschiedene Arten nachzuweisen.

Es wird deutlich, dass bei allen weiteren Forschungen auch der Blick auf den Insekten- und Bienenschutz nicht aus dem Auge geraten sollte und dies im Idealfall mit einer Priorisierung von Baumarten, die von Bienen und Insekten bestäubt werden.

„Maßnahmen zur Biodiversität unter den Stadtbäumen sollten

auf jeden Fall gesamtökologisch und in Einklang mit dem Insekten- und Bienenschutz gewertet werden.“

Reinhold Glüsenkamp

Projektschüler gewinnen bein Bundesumweltwettbewerb

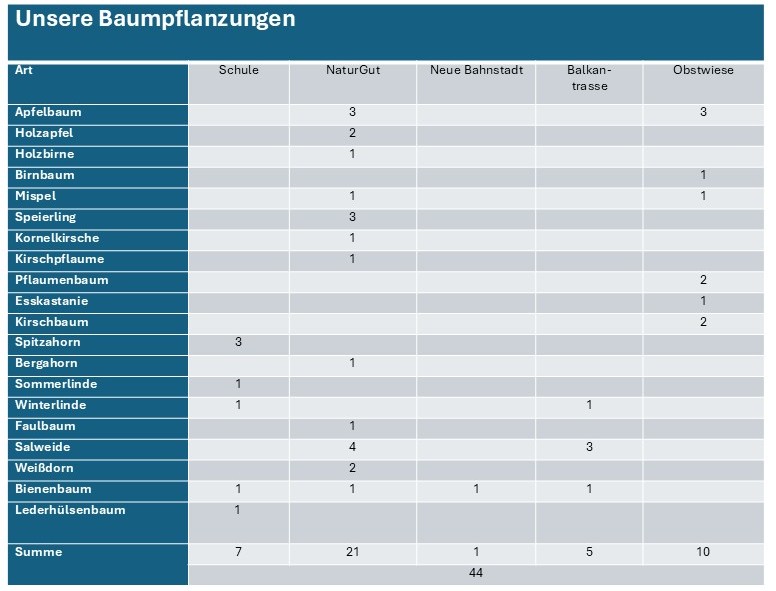

Auch die Schüler Henrik Schwemmlein und Sinan Yilmaz von der gesamtschule Schlebusch haben sich zusammen mit anderen Schüler:innen in das Thema eingearbeitet. Mit ihrer Teilnahme am Bundesumweltwettbewerb 2020 haben sie eine allgemeine Empfehlungsliste mit Stadtbäumen erstellt und konkret am Beispiel von Neupflanzungen in Leverkusen den Anteil bienenfreundlicher Bäume ermittelt.

Ihr Untersuchungsergebnis für das Jahr 2019: Von den insgesamt 169 gepflanzten Bäumen im Stadtgebiet werden 117 von Insekten bestäubt, aus ihrer Sicht ein klares Ergebnis, an dem zu erkennen ist, dass sich die Stadt Leverkusen auf eine guten Weg befind

2020 erhielt ihr Beitrag „Bäume für den Bienenschutz“ beim BUW einen Sonderpreis. Die Urkunden erhielten die Teilnehmer:innen bei der Auszeichnungsfeier in Essen von NRW Schulministerin Gebauer. Das gleichnamige YouTube Video fasst die Ergebnisse der jungen Naturforscher:innen zusammen.

Bienenbäume – Favoriten für Zukunftsbäume

Um bei Baumpflanzungen das geforderte hohe Maß an Biodiversität auch auf Seiten der Tierwelt zu bewirken, bietet sich in einfachster Weise ein Abgleich von Bienenbäumen mit Zukunftsbäumen an. Und genau so ist auch die Empfehlungsliste für das Bienenprojekt der Gesamtschule Schlebusch entstanden. Mit dem Begriff „Bienenbäume“ fasst die LWG im weit verstandenen Sinne alle bienenfreundlichen Bäume zu einer äußerst artenreichen Gruppe zusammen. Eine gute Übersicht tauglicher Arten findet sich in der reich bebilderten Publikation „Bäume und Sträucher für Bienen und Insekten“.

Der Titel macht deutlich, dass der Schutz von Bienen untrennbar mit dem der Insekten verbunden ist. Hinzu kommt was allen Naturschützer:innen bekannt ist: Die Früchte insektenbestäubter Bäume bilden die Nahrungsgrundlage vieler einheimischer Vögel.

Der Bienenbaum als Art

Der Begriff „Bienenbaum“ im Singular bezeichnet die Art Tetradium danielllii. Wegen seiner großen Bedeutung hat das Bienenprojekt der Gesamtschule schon vor längerer Zeit damit begonnen, ihn im schulischen Bienengarten zu züchten. Ziel ist es, die herangewachsenen Jungbäume an Interessenten im Stadtgebiet abzugeben. Eines der ersten 2012 herangezogenen Bienenbäume aber verblieb an Ort und Stelle und macht seit dem 7. Standjahr seinem Namen alle Ehre. Er blüht im Spätsommer genau so beeindruckend, wie es in unzähligen Berichten zu lesen ist.

Besonders interessant ist seine Blütenbiologie. Es gibt Exemplare mit zwittrigen Blüten, aber auch solche mit eingeschlechtlich männlichen. Gemeinsam ist die lange Blütezeit mit einem überausreichhaltigem Nektarangebot.

Der Bienenbaum der Gesamtschule begeistert aber nicht allein mit seiner Bedeutung für Bienen, sondern ebenso mit seiner Dürretoleranz. Die extremen Trockenzeiten in den Sommermonaten ab 2018 überstand er absolut problemlos und dies, ohne gewässert zu werden.

Auch in der Stadt Kassel wachsen Bienenbäume ohne Probleme an verschiedenen Standorten. Biologen haben ein reiches Vorkommen blütenbesuchender Insektenarten bestätigt .

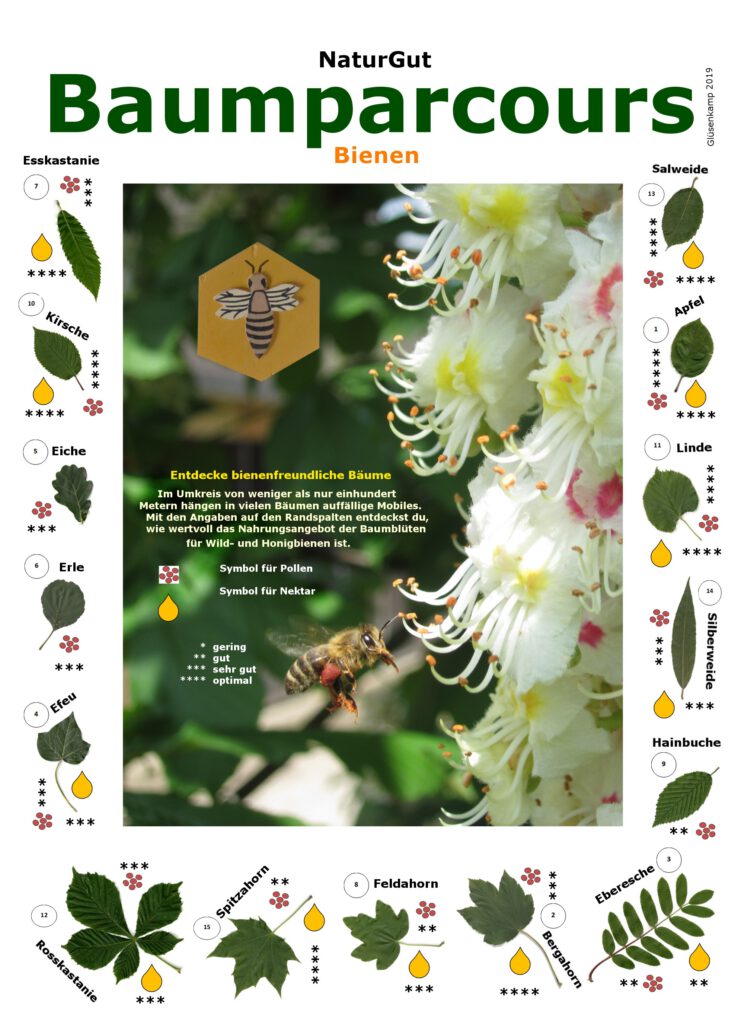

Im Stadtgebiet haben wir an drei verschiedenen Standorten eigene Lehrpfade angelegt: auf dem Gelände von Schule und Umweltzentrum sowie an einem öffentlichen Rad- und Wanderweg.

Angefangen hat für uns alles 2009 mit der Markierung von Bäumen auf dem Schulgelände. Vier Jahr später ist dann daraus ein Baumparcours entstanden. Die Markierung mit Mobiles an den Ästen haben wir durch Infotafeln vor den Bäumen ersetzt. Neben den Steckbriefen werden dort Rätselaufgaben angezeigt, die eine digitale Überprüfung der Antworten mit Hilfe von QR-Codes ermöglichen. Unterstützt wurde der neuartige Lehrpfad in treffender Weise von der Stadt Leverkusen mit der Pflanzung eines Bienenbaums.

2011 haben wir mit den frei gewordenen Mobiles der Schule nun auch die bienenfreundlichen Bäume auf dem Geländes des Umweltzentrums öffentlichkeitswirksam markiert.

Die heutige aktuelle Form des Baumparcours einschließlich seiner umfangreichen pädagogischen Nutzung gibt es seit 2019. Die Mobiles tragen nun ein Relief der Bienen und helfen zunächst einmal dabei, die Bäume, um die es geht, zu finden. Nach einer Bestimmung über die Form des Blattes lassen sich letztendlich wichtige Einsichten gewinnen, wie wertvoll eine Baumart für die Bienen ist.

2017 eröffneten wir in Kooperation mit dem „Verein der Freunde und Förderer der Balkantrasse“ unseren dritten Baumparcours, diesmal an einem beliebten Rad- und Wanderweg Leverkusens. Entlang einer Strecke von 4 km haben wir wieder unsere Mobiles angebracht, nun aber an weit mehr als 50 Bäumen. Die Informationen zur Bedeutung für Bienen finden sich diesmal an großen Infowänden. Sie wurden von den Vätern der Projektschülerinnen Anna Wirtz und Amelie Gall konstruiert und an Ort und Stelle montiert.

2025 und somit 8 Jahre nach dem Start des Baumparcours an der Balkantrasse wird der Entschluss gefasst, den Lehrpfad so auszurichten, das die ausgewählten bienenfreundlichen Bäume auch den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen sind. Modellhaft soll er aufzeigen, wie mit der richtigen Baumauswahl neben dem Schutz von Bienen gleichzeitig auch ein hohes Maß an Biodiversität erreicht werden kann.

Unser Projekt ist handlungsorientiert. Es reicht uns nicht aus, zu informieren. Von Beginn an wollen wir aktiv sein und mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit den Preisgeldern aus den Nachhaltigkeitswettbewerben der Drogeriekette „Dm“ war es uns sofort möglich, die nötigen finanziellen Mittel zur Finanzierung geplanter Baumpflanzungen bereitzustellen.

Bienenschutzmaßnahmen allgemein und Baumpflanzungen speziell eignen sich bestens zur Teamarbeit. Die Stimmung der Schüler:innen untereinander könnte nicht besser sein. Nach den schweren Pflanzarbeiten ist es uns besonders wichtig, auch die Verantwortung für das zuverlässige Wässern der Jungbäume zu übernehmen. Innerhalb der Schule nehmen wir dazu die Gießkannen selbst in die Hand, außerhalb helfen uns dabei unsere Partner und so ist es auch keine Überraschung, dass bisher sämtliche Bäume gut angewachsen sind. Dennoch galt es auch Enttäuschungen zu verkraften. Der Vandalismus machte mit mutwilligen Zerstörungen auch vor unseren Maßnahmen kein Halt. Doch bei allem Frust haben wir uns immer wieder schnell aufgerappelt und zerstörte Bäume schnell wieder nachgepflanzt.

Unsere Empfehlungen/ Wünsche werden umgesetzt

Unser Engagement für den Bienenschutz hat sich in der Stadt herumgesprochen. Nachdem wir bereits 2014 für das renommierte Städtebauprojekt „NBO“, Neue Bahnstadt Opladen, „unseren“ Bienenbaum gepflanzt hatten, veranlasste Vera Rottes 2019 als amtierende Geschäftsführerin auf Empfehlung unseres Bienenprojekts 12 Schnurbäume in die Nähe der Fachhochschule pflanzen zu lassen.

2021 folgte die Stadt Leverkusen dem Beispiel und pflanzte zwei Schnurbäume direkt in den Eingangsbereich unserer Schule. Auch hier ist ein Wunsch unseres Bienenprojekts vorausgegangen.

Unsere Petition

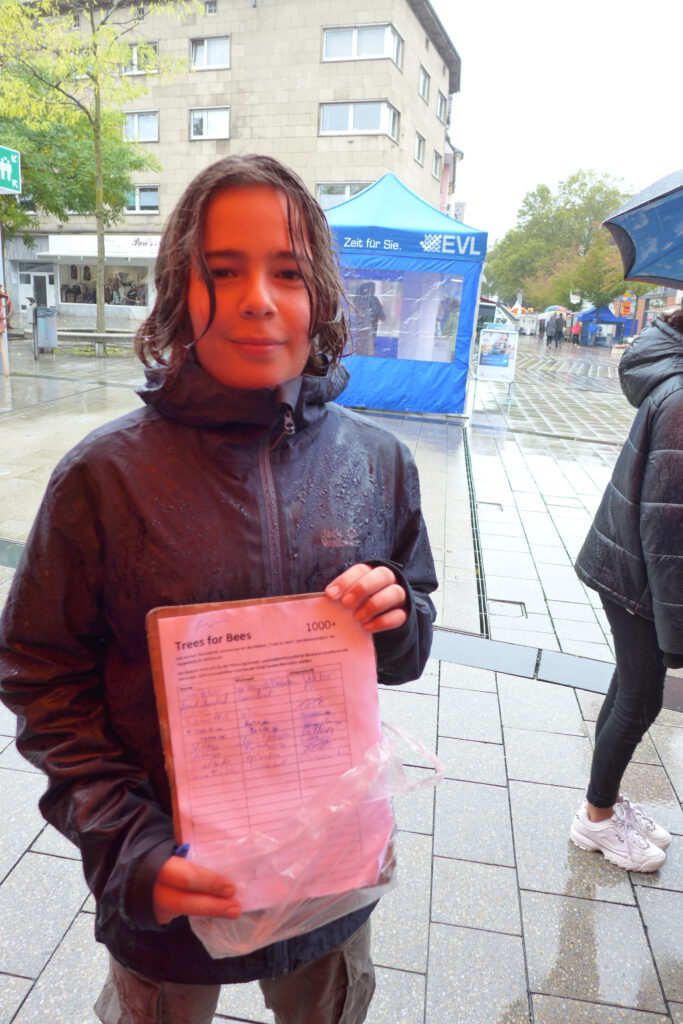

Mit unserer Petition „Trees for Bees“ wollen wir die Möglichkeit nutzen, Einfluss auf die Entscheidungsträger der Stadt zu nehmen. Mit einer möglichst großen Rückendeckung aus der Bevölkerung wollen wir unsere Wünsche vortragen:

1.

hoher Anteil bienenfreundlicher Zukunftsbäume

2.

keine Beschränkung auf einheimische Arten

3.

Blütezeiten von Frühjahr bis Spätsommer

Für das Einsammeln der Unterschriften suchten die Projektschüler:innen ausschließlich das Gespräch mit Erwachsenen entweder in der Fußgängerzone oder aber zu den verschiedensten Festen in der Schule und auf dem NaturGut. Schnell haben die Jugendlichen durch die positive Resonanz ihre anfängliche Scheu abgelegt und sich gegenseitig so sehr angespornt, dass das gesteckte Ziel von 1000 Unterschriften schneller erreicht wurde, als gedacht.

Nun wurde es spannend. Wie würde der Oberbürgermeister, Uwe Richrath, reagieren, denn ihn hatten wir als mächtigsten Mann der Stadt bewusst ausgewählt.

Groß war die Freude als uns seine Zusage erreichte. Noch mehr aber haben sich alle darüber gefreut, wie positiv das Stadtoberhaupt auf unser Engagement reagierte. Der Presse gegenüber gab Uwe Richrath sein Versprechen, sich für die Sache einzusetzen. Damit wir in guter Erinnerung bleiben, schenkten ihm die Projektsprecher zum Abschluss noch einen kleinen Bienenbaum im Topf für seinen eigenen Garten.

Wenige Tage nach dem Besuch erreichte uns das Gesprächsangebot von Ulrich Hammer, dem Abteilungsleiter des Fachbereiches „Stadtgrün“, das wir im Dabeisein der Presse sehr gerne angenommen haben. Als wichtiges Ergebnis sicherte er zu, den Anteil insektenblütiger Bäume zu steigern. Außerdem versprach er, uns eine Liste zukommen zu lassen, aus der hervorgeht, welche Bäume die Stadt 2019 gepflanzt hatte. Die Auswertung der Liste wurde ein Jahr später zu einem wichtigen Teil unseres Beitrags beim Bundesumweltwettbewerb (s.o.)